UN RELATO DE TERROR TEOLÓGICO

¿Hay algo más de lo que parece tras la espantosa muerte de una monja encerrada en su celda?

¿Hay algo más de lo que parece tras la espantosa muerte de una monja encerrada en su celda?

Por D. D. Puche

17/08/2022 © El Biblioverso

La hermana Violeta fue hallada

muerta en su celda la mañana del 13 de abril de 1912, después de que los

hombres que se ocupaban del mantenimiento del convento fueran llamados y se les

autorizara a entrar en aquellas dependencias prohibidas a todo varón. La madre

superiora así lo permitió, tras la creciente alarma debida a que la hermana Violeta

no respondía a ninguna llamada, había faltado a la oración en común de prima

y a la de tertia, así como al desayuno y a la misa de las once, y no

daba señal alguna de vida. La preocupación de las hermanas ‒muy especialmente la de la

hermana Anabel, con la que la fallecida tenía una amistad más estrecha‒ terminó por contagiarse a

la serena y poco dramática madre Clarisa, quien finalmente vio justificado el

escándalo de que esos hombres accedieran allí y forzaran la cerradura de la

celda, cerrada a cal y canto desde el interior; una celda que, por lo demás,

disponía únicamente de un pequeño ventanuco por el que era imposible que

entrara ningún ser humano adulto y que daba a la cuarta altura de una fachada

completamente desnuda.

Lo que esos dos hombres y la madre

Clarisa vieron fue de un espanto indescriptible, que ya no abandonaría jamás sus

mentes antes de poder conciliar el sueño cada noche. A ninguna otra de las monjas

se le permitió entrar allí, bajo severas advertencias de la superiora; tan sólo

les dijo ‒con la voz quebrada, totalmente pálida

y con las manos temblándole‒ que la hermana Violeta había

fallecido mientras dormía. Entre la consternación de las monjas, que lloraron y

rezaron por el alma de su correligionaria, los dos hombres clavetearon la

puerta con la cerradura rota, y el obispado fue informado inmediatamente por

carta de lo que había sucedido. Porque la difunta, una devota esposa de Cristo

que contaba ya con treinta y seis años ‒de los cuales había pasado

catorce en el convento de Nuestra Señora de la Asunción, en aquellos solitarios

parajes turolenses de la Sierra de Albarracín‒,

incansable lectora de la Biblia y de las vidas de los santos, sedienta del rezo

y la meditación, no había muerto mientras dormía, ni mucho menos.

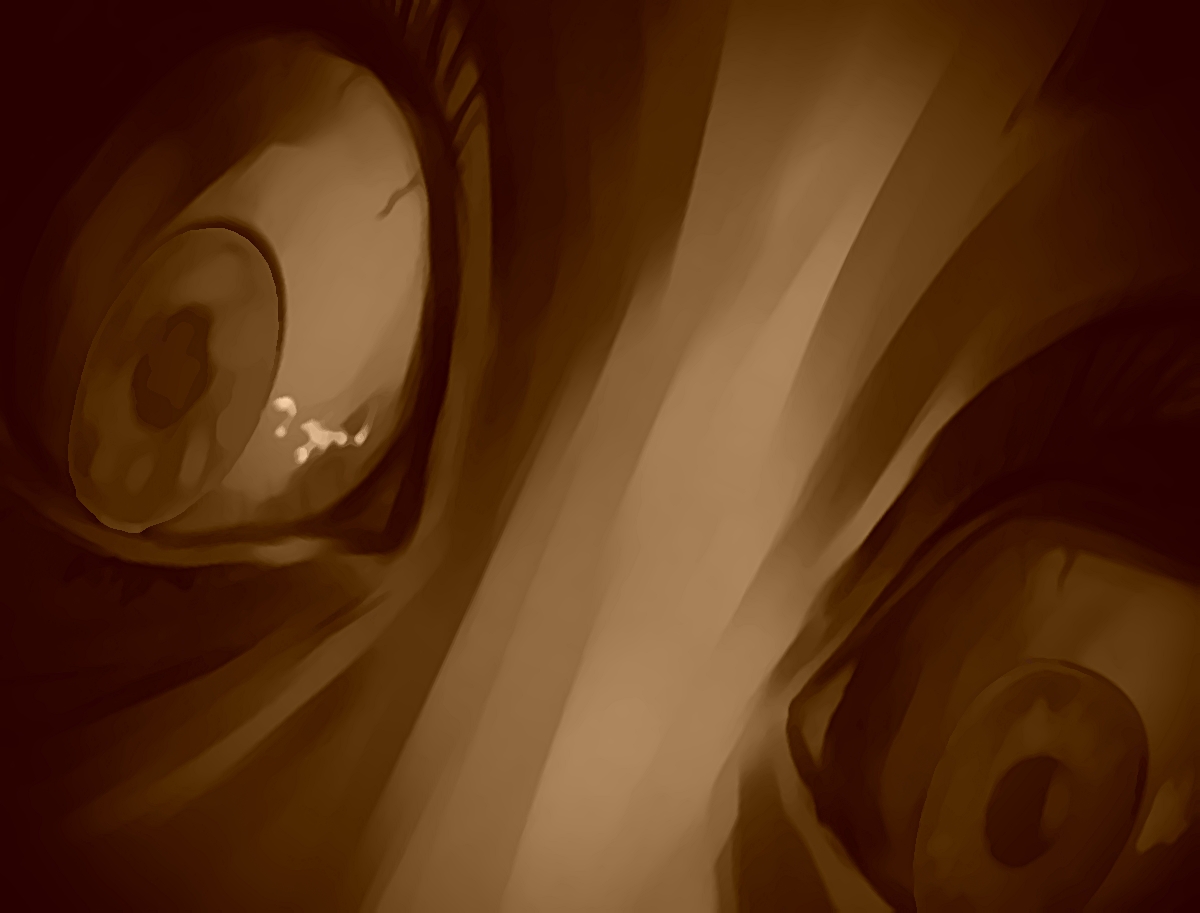

Cuando la encontraron estaba de rodillas en el suelo de su

celda, sobre una esterilla, las manos juntas con un rosario colgando de ellas y

un librito de oraciones caído a su lado, y el rostro desencajado de terror;

su sola expresión llenaba a quien la miraba del pavor que debió de sentir en el

momento de su muerte, y que, de hecho, según la posterior autopsia ‒que se le practicó a causa de tan insólitas circunstancias‒, fue probablemente la causa de la misma, si bien técnicamente

se debió a un paro cardiaco, según el patólogo de Teruel. Sus ojos estaban

abiertos de par en par, y aunque con la mirada ya vidriosa, parecían contemplar

algo que estuviera más allá de la pared este de su celda, en la dirección en

que estaba prosternada. Su boca estaba asimismo abierta en una horrible mueca,

como congelada en un grito ahogado que desde luego nadie oyó en las celdas

vecinas. Su piel era de un blanco marmóreo, y presentaba un intenso rigor

mortis ‒que la mantenía en su extraña e

inquietante postura‒; en su cara y manos se

dibujaban unas venas moradas que no respondían a ninguna causa conocida. Su

rigidez era prematura, y hasta excesiva, y no se explicaba fácilmente cómo es

que no se había desplomado antes de alcanzarla. Tan horrible era su aspecto,

que se la sacó de la celda sólo tras meter a todas las monjas en sus celdas,

para que no pudieran verla.

Ante la estupefacción de las

desoladas hermanas, a las que se había contado la versión de la “muerte natural”

de Violeta, al cabo de ocho días llegó un investigador de Roma. El obispado

había informado de las extrañas circunstancias del fallecimiento y la

Congregación del Santo Oficio, que en otro tiempo fue conocida por un nombre

más intimidatorio, se había involucrado en el asunto. Su enviado, el padre Decroux,

era un experto en “sucesos anómalos” y estaba muy versado en toda clase de

“heterodoxias doctrinales y rituales”; lo cual era una forma sutil de decir que

pertenecía al núcleo duro de la Congregación, a la rama pesquisidora y

ejecutiva integrada por demonólogos y exorcistas. Decroux, un enjuto y cetrino

hombre más joven de lo que su cara arrugada y su calvicie daban a entender,

tenía unas grandes bolsas azules colgando de los ojos y un fuerte acento del

Mediodía francés. Se dedicó durante un par de semanas a escrutar, página a

página, la Biblia, el catecismo y el misal de la hermana Violeta, así como a

entrevistar ‒interrogar sonaría demasiado rudo‒ a todas las monjas del convento, con el fin de recabar

información acerca del modo de vida y los hábitos de la fenecida. También

revisó todos los libros que había sacado de la biblioteca en el último par de

años, y fue muy puntilloso al preguntar a la superiora acerca de cualquier

salida del convento o contacto con el exterior que Violeta hubiera podido

tener. La lista, sin embargo, resultó exigua, y su conducta absolutamente

intachable. Demasiado, incluso.

La vida de Violeta no dejaba resquicio a la duda: era una

mujer de fe inquebrantable, hasta la última fibra de su ser. En todo el tiempo

que llevaba en el convento, sólo se había dedicado al servicio del Señor, sin vacilación

ni reserva algunas. Su fe, su amor al prójimo y su caridad hacia los

necesitados eran entusiastas y sinceros, más allá de toda palabrería o

convencionalismo: inspiraba a sus hermanas ante las tribulaciones propias de una

existencia entregada a Dios, siempre tan austera y rigurosa; y siempre era la

primera en ayudar de corazón, sin esperar nada a cambio. Ni tan siquiera la

satisfacción un tanto narcisista que a menudo puede encontrarse en la práctica

del Evangelio por parte de los más fervientes creyentes, en la cual se adivina

algún atisbo de presunción moral. Ella, por el contrario, aplicaba al pie de la

letra, y con naturalidad y alegría, sin aparentar sacrificio alguno, aquel

mandato de “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. Todo en la

hermana era espontáneo y desinteresado.

Pero había algo que no le encajaba al padre Decroux, quien

no creía que tanta fe y entrega se compadecieran con el siniestro destino de

Violeta; según su mentalidad, tan aguda como profundamente sesgada, había en éste

un claro motivo de inquietud, pues tan horrendo final debía tener algo oscuro

en su origen. Es imposible, pensaba él, que el Señor depare una muerte tan

espantosa a una servidora pura y sincera; una muerte que no guardaba

ninguna proporción con las pruebas que hemos venido a superar en esta vida, las

cuales la hermana Violeta, hasta donde se sabía, tendría más que superadas. Ésta

no podía ser la recompensa a una existencia verdaderamente pía y devota. Tan

sencillo como eso. Luego la vida de la hermana no había sido tan pía y

devota, dijeran lo que dijeran todos los testimonios. Decroux quería hallar

algo que confirmara sus sospechas. Y, por supuesto, lo encontró.

Déjanos tu comentario

Todavía no hay comentarios